芒康盐井:千年盐田的传统与现代交融

时间: 2025-06-27 02:49:53 | 作者: 潜水渣浆泵

芒康盐井,藏语称“擦卡洛”,意为“有盐巴的当地”,其晒盐前史可追溯至唐代,是人类文明的宝贵样本。2008年,“井盐晒制技艺”被列入国家级非物质文明遗产名录。近年来,跟着现代化进程加快,水泵等机械东西被引进当地盐业出产,使出产功率大幅度进步。一同,旅行业的开展也促进了当地经济的多元化,盐田成为招引游客的重要景点。

芒康县纳西民族乡加达村是该区域开端的产盐地,近来,记者来到加达村,探究芒康盐井是如安在维护与传承中勃发出新活力,记载陈旧技艺与现代文明是如安在这儿交相辉映。

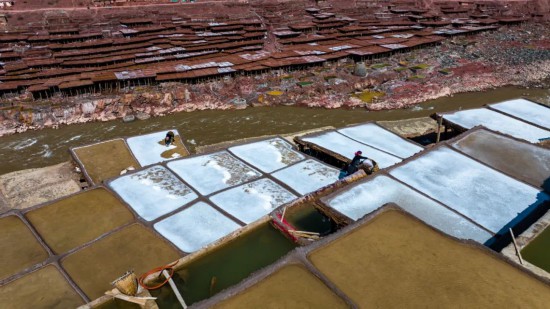

从芒康县曲孜卡乡向纳西民族乡加达村动身,沿着村路行进大约3公里,澜沧江两岸的盐田便慢慢映入眼帘。江水在山沟间飞跃,两岸山坡上层层叠叠地散布着一块块灰白或红褐的盐田。接近一点还能看到盐田上一条条弧形白色结晶,那是正在晒制的盐巴。

这儿是西藏最负盛名的芒康盐井(藏语称“擦卡洛”,意为“有盐巴的当地”),早在唐代,这儿的晒盐活动就已见于文献记载,历经十二个世纪的风雨,成为人类文明的宝贵样本。2008年,“井盐晒制技艺”被列入国家级非物质文明遗产名录,让这片土地成为衔接前史与实际的枢纽。

芒康盐井的盐田首要散布在纳西民族乡澜沧江沿岸的上盐井村、纳西村和加达村。同行的纳西民族乡公民政府工作人员四郎多杰和记者说,盐田由盐民因地制宜,以粘土夯实而成。因澜沧江两岸的土质差异,西岸产红盐,东岸产白盐。提到这儿,四朗多杰笑着慨叹,“风趣的是,咱们和曲孜卡乡之间只要不到6公里的间隔,可是那儿只要温泉没有盐,而咱们只要盐没有温泉,真的是一方水土养一方人。”

走进加达村,便见村口的小货摊,那是加达村乡民曲珍的盐摊。曲珍从6岁开端便跟着母亲下盐井,“曾经每天清晨三四点起床,一向要干到晚上十点多才完毕,现在有抽水泵就方便了许多。”因为家庭原因,曲珍没有上过学,一向跟着母亲制盐,所以关于制盐工序如数家珍。

曲珍和记者说,井盐出产流程大致包含取卤、浓缩、注卤、晒盐、晾盐、收盐、运销、修整盐田等。传承千年的制盐技能,便是从盐井罗致卤水倒入贮卤池寄存5~6天,将贮卤池中的卤水灌注到盐田中,依托风吹日晒分出盐粒。然后,将结晶的盐刮成弧形以充沛脱水。每年的11月至次年6月为晒盐季,其间3~5月为旺季。

收盐的周期因气候、地形而异,均匀3~5天收一次盐。收盐一般分两道工序,第一道用薄木板或薄铁片刮取最上层的盐,这道盐杂质少,色泽洁净,为食用白盐;第二道盐因在刮取时会不可避免地混入泥土,无法食用,一般为摄生红盐,也有部分卖家会用于家畜饲料制造。

进入盐田内部,在盐田下方的贮卤池中,偶然会有粗大健壮的抽水管,水管弯曲向下连通江岸的盐井,那是现在加达村制盐必不可少的抽水泵。本年73岁的加达村乡民格桑玉珍和记者说,在水泵遍及前,盐业出产全赖人力劳作。格桑玉珍8岁时就跟着母亲背盐,每天清晨下到数米深的盐井中背卤,沿羊肠小道将卤水背至贮卤池,每日至少要背60~100桶卤水,一天中在盐田劳作长达10余小时。“因为要一向弯着腰干活,我的腰肌劳损、风湿病便是那时候落下的病根。”

转机发生在2003年——到外地卖盐的年青人从云南购回了一台柴油机水泵,那是加达村的第一台,后来逐步在村里遍及,单个经济条件有限的盐户也会经过合买或借用的方法完成机器出产,从此,水泵便嵌入加达村的盐业出产过程。

因为第一代的柴油机水泵过于粗笨,2005年,相对简便的第二代汽油机水泵被引进。紧接着,2006年加达村盐田通电,第三代电水泵进入加达村,并替代汽油机水泵,成为家家户户至今仍在运用的重要盐业出产东西。

在格桑玉珍的回想中,村里的女人为了安全和功率,一般会结伴取卤、协作劳作。而男性则用骡马将盐驮运至昌都、四川、云南等地出售,因路途遥远,往复常常要一周乃至半月时刻,自然而然就构成了“男性外出卖盐,女人守家晒盐”的家庭分工形式。但记者在造访加达村时发现,不管盐摊仍是饭馆,坐镇的大多是女人,而男性的身影或见于后厨,或多聚在树荫处择菜、唠嗑。

本年32岁的根登措姆运营着一家加加面馆,根登措姆和记者说,村里有了抽水泵后,加上旅行业开展,村里的女人在据守制盐主业的一同投身旅行招待,开店卖盐。而男性也不必再冒着危险去外地贩盐,在制盐和旅行旺季,他们会承当下厨、育儿、拾掇房子、商铺修理等家务;到了冷季,则会结伴到芒康县城和昌都市区打零工,或是辅佐家中盐田工作、做好后勤保障。由此可见,现代化改动的不仅是盐井公民的出产方法,还重塑了家庭分工。

尽管现在贩盐不必跋山涉水,但每逢旅行旺季曩昔,芒康井盐的销量便会开端下降。好在跟着网络和物流业的开展,天南海北的“间隔”得以缩短,记者看出,一些年青乡民会在旅行旺季时增加游客微信,后续游客会自动联络乡民在微信上购买盐巴,凭借线上出售途径,芒康井盐得以抵达全国各地。

在盐田边上的一家藏饭馆,老板娘次仁玉珍热心款待着客人,她的父亲在厨房用自家盐田产出的盐巴烹制美食,老公坐在宅院里用喷火处理藏香猪,女儿白玛(化名)则在村口盐铺值守。这个三世同堂的家庭,构成“晒盐-餐饮-零售”的微型产业链,传统家庭分工在旅行经济中完成创造性转化。

“咱们家现在有50多块盐田还在运作,有了抽水泵,就算只要我一个人制盐也比曾经轻松太多了,现在家里还有大学毕业的女儿帮助,说是要使用互联网把咱们家的盐巴卖出去,日子真的越来越有盼头了!”次仁玉珍说。

正午时分散步在加达村,盐田在阳光下熠熠生辉。盐田边,12岁的扎西央宗正熟练地向游客解说制盐流程:“先取卤,再晒盐,收盐要分两道……”小姑娘的普通话明晰流通,情绪大方诙谐,面临生疏游客丝毫不怯场。

跟扎西央宗相同的“小解说员”在盐田中并不罕见。曲珍的女儿也是其间一员,“我不识字,每次学网络上的人直播带货,都看不懂人家谈论了什么,这种感觉很无力,所以我必定要让我的女儿承受完好的教育!”曲珍说。

盐田上,60岁的乃柯正和老公一同,用木拍夯实盐田。“现在用泵抽水轻松多了,但拍盐田的手工不能丢。”白叟的言语中,既有对科技的接收,也有对传统的据守。盐田下方,盐晶垂完工帘,在山风拂动下闪耀微光,似乎在诉说着千年文明的厚重。

当暮色浸染澜沧江,盐田上方的电灯次序亮起,这儿没有将传统锁进博物馆,而是让陈旧技艺在出产日子中连续生命力;没有因现代化丢掉文明根脉,而是经过科技赋能、文旅交融,让“背水晒盐”的精力内核转化为开展动能。一块块盐田好像一面面镜子,既照射出千年文明的厚重,也折射着村庄复兴的期望。当盐民们轻扫盐田,他们扫的不仅是晶亮的盐,更是一份在传承与立异中看护的文明乡愁。

公民日报社概略关于公民网报社招聘招聘英才广告服务协作加盟供稿服务数据服务网站声明网站律师信息维护联络咱们

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用

- 亚投国际下载名称:亚投科技app下载_亚投行app下载

- 联系电话:【199-3313-4367】

- 发送传真:石家庄市藁城区

- 邮政编码:050000

- 电子信箱:ruite@ruitepump.com

- 亚投国际下载地址:石家庄市藁城区